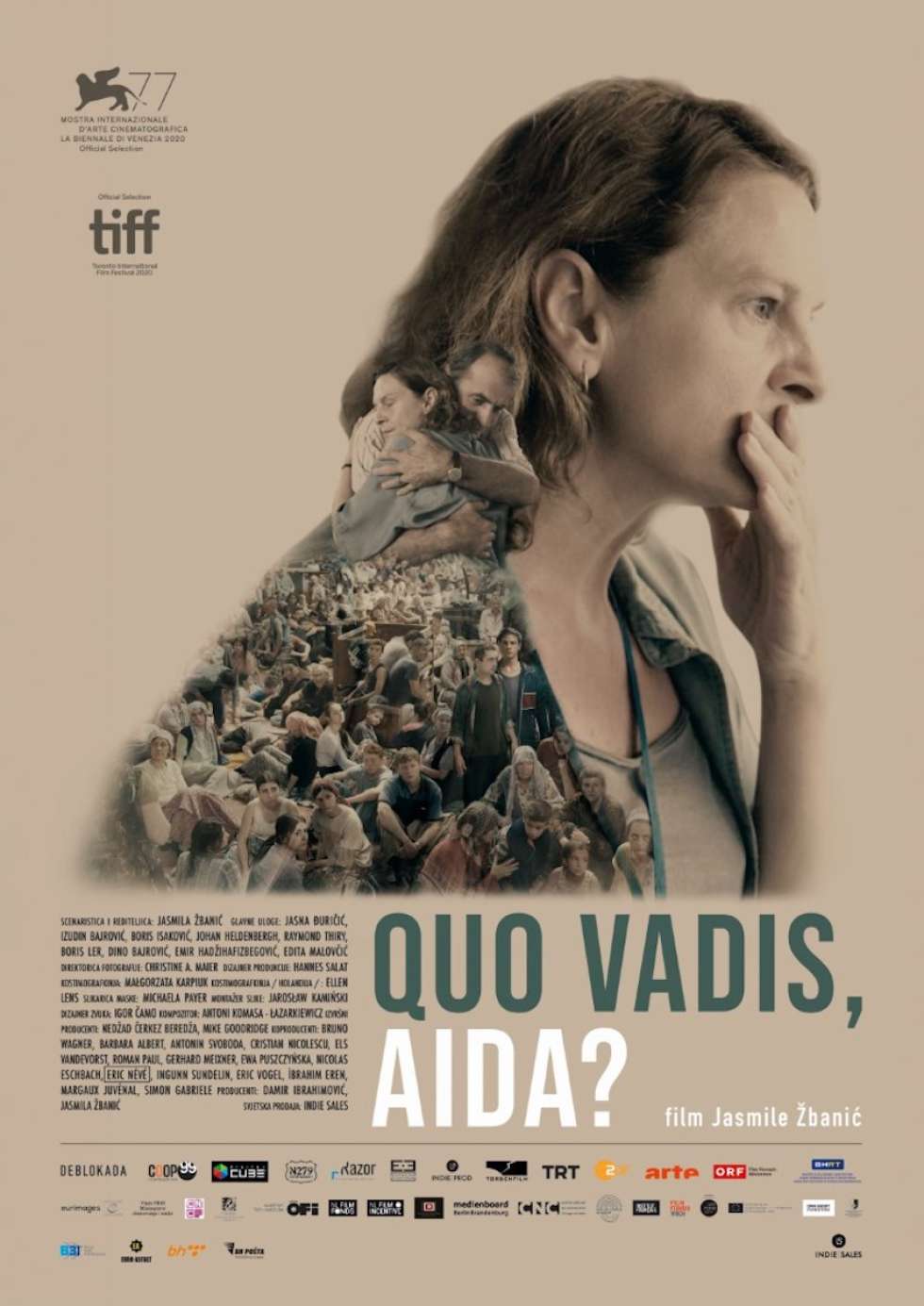

Die Geschichte über die Bosnierin Aida, die im Sommer 1995 während der serbischen Besetzung Srebrenicas als Übersetzerin für die UNO-Blauhelme zunehmend zwischen die Fronten gerät, beweist einmal mehr das grosse Regietalent von Jasmila Žbanić und zeigt die Charakterdarstellerin Jasna Đuričić auf der Höhe ihrer Kunst.

Quo Vadis, Aida?

Jasmila Žbanićs Spielfilm, der sich des grausamen Genozids von Srebrenica annimmt – ergreifend und würdevoll.

Der neue Film von Jasmila Žbanić (Grbavica) war für einen Oscar in der Kategorie «Best International Feature» nominiert. Ebenfalls erhielt er zwei Nominierungen für den BAFTA Award 2021 (British Academy Film Award) für die «Beste Regie» und als «Bester nicht-englischsprachiger Film».

Zum Film

Bosnien, 11. Juli 1995. Aida arbeitet als Übersetzerin für die Vereinten Nationen in der kleinen Stadt Srebrenica. Als die serbische Armee die Stadt einnimmt, ist ihre Familie unter den Tausenden von Bürgern, die im UN-Lager Schutz suchen. Als Insiderin bei den Verhandlungen hat Aida Zugang zu entscheidenden Informationen, die sie übersetzen muss. Was steht ihrer Familie und allen Leuten, die in und um eine heruntergekommene Lagerhalle eingepfercht sind bevor – Rettung oder Tod? Und was ist Aida nächster Schritt?

Stimmen

«Wie schon in ihrem Debütfilm «Grbavica», der 2006 mit dem Goldenen Bären der Berinale ausgezeichnet wurde, stellt Žbanić die Frauenperspektive in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Kriegsfilme sind allzu oft die Domäne männlicher Regisseure, mit unerbittlicher Gewalt und explosiven Actionszenen. Dabei sind es, wie die Bosniaken nur zu gut wissen, allzu oft die Frauen, die die Hauptlast der Kriegstraumata zu tragen haben und die Scherben auflesen müssen.» – Jude Dry, IndiWire | «Es steckt ein Hauch von Terry Georges «Hotel Rwanda» in der unaufdringlichen Art des Heraufbeschwörens einer nahenden Gräueltat. Das Gefühl, dass sich etwas Schreckliches vor den Augen einer Welt abspielt, die nichts tut. Beide Filme schaffen es, die Ungeheuerlichkeit schrecklicher historischer Ereignisse mit der emotionalen Einzigartigkeit individueller Geschichten auszubalancieren und erlauben es dem Publikum, sich vereinnahemn zu lassen, selbst wenn sie entsetzt und empört sind.» – Mark Kermode, The Guardian