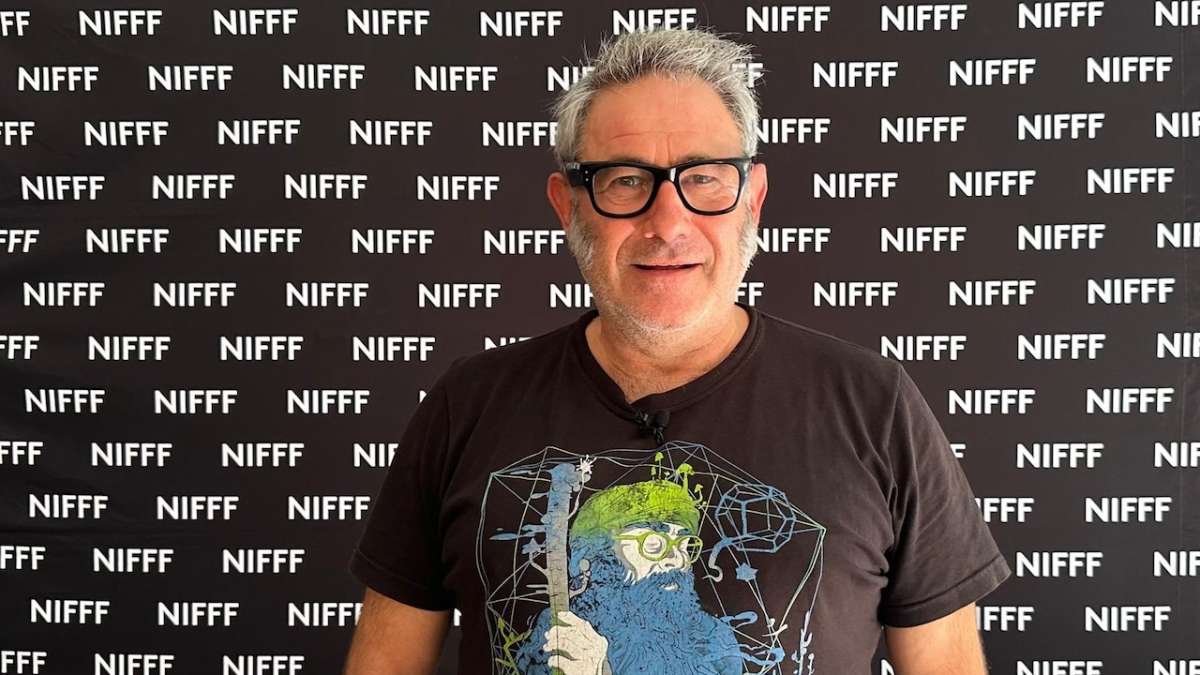

SIRÂT ist ein Film, den man sich unbedingt im Kino ansehen sollte. Er führt die Zuschauer:innen an die schmale Grenze zwischen realer Welt und Transzendenz. Mit Sergi López trafen wir am Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel einen Schauspieler mit ansteckender Energie, der grosszügig seine Sichtweise auf das Kino und auf seinen Beruf sowie seine besonderen Erfahrungen bei den Dreharbeiten mit uns teilte.

Sergi Lopez | SIRÂT

- Publiziert am 25. Juli 2025

«Es ist an der Zeit, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Kino nur Unterhaltung ist. Kino muss verändern, Ideen vermitteln ...»

Der Film war in Spanien bereits zu sehen. Einige Kritiker sprachen von einem «Grausamkeitsfilm» [cine de crueldad] im Gegensatz zum «Unterhaltungskino» [para pasarlo bien]. Sergi López, was halten Sie von dieser Unterscheidung?

Das finde ich etwas zu einfach. Ich ziehe die Thematisierung von Grausamkeit immer der reinen Unterhaltung vor. Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, mit der vorgefassten Meinung aufzuräumen, dass Kino nur Unterhaltung ist. Unterhaltung um der Unterhaltung willen interessiert mich nicht. Für mich muss Kino verändern, Ideen vermitteln, den Blick auf die Welt öffnen. Natürlich kann man unterhalten, aber das reicht nicht aus. SIRÂT ist kein grausamer Film, sondern ein Film über eine grausame Welt. Er handelt von unserer Zeit, ihren Widersprüchen, ihrer Gewalt, der Ungerechtigkeit, die den Menschen trifft. Und das ist legitim. Es ist sogar notwendig!

SIRÂT ist wie ein Spiegel. Der Film sensibilisiert uns für Dinge, die wir irgendwann nicht mehr wahrnehmen wollen.

Genau! Zudem erinnert SIRÂT daran, dass das Kino immer noch ein Ort ist, an dem man Dinge ausleben kann. Es ermöglicht uns, starke Emotionen zu erleben, fast so, als wären sie real, aber mit der Distanz, die der Fiktion eigen ist. Das Kino ermöglicht es uns, Dinge stellvertretend zu erleben.

Und das gilt auch für eine Welt, die aus den Fugen geraten ist.

Richtig, während wir hier entspannt plaudern, leben wir in einer Zeit, in der gerade ein Völkermord stattfindet – live. Und doch machen wir weiter, versuchen zu lächeln, glücklich zu bleiben … Wie machen wir das? Wie können wir diese Dualität leben zwischen dem Schrecken der Realität und dem lebenswichtigen Bedürfnis, weiterzumachen, zu glauben, dass das Leben lebenswert ist? Wir brauchen das, um weiterzugehen, auch wenn alles unerträglich erscheint.

Sie sagten, dass Sie dieses Projekt ohne konkrete Referenzen zu anderen Filmen oder Schauspielkolleg:innen in Angriff genommen haben.

Ja, ich gehe alle meine Filme immer wie ein unbeschriebenes Blatt an. Das liegt nicht am Desinteresse an der Arbeit meiner Kolleg:innen, sondern daran, dass ich nie ein echter Cineast war. Ich bereite mich nicht mit konkreten Referenzen vor, manchmal aus eigener Entscheidung, manchmal einfach, weil ich keine habe. Ich mache diesen Beruf seit über zwanzig Jahren und bin bei Dreharbeiten oft von Menschen umgeben, die sich sehr gut mit Filmen auskennen: Techniker:innen, Elektriker:innen, Kameraleute, Journalist:innen. Da ich keine Vorbilder hatte, musste ich von Anfang an anders vorgehen. Instinktiv. Ohne vorgegebenen Rahmen. Ich gehe jede Rolle wie Neuland an. Und im Nachhinein stelle ich fest, dass dieser Ansatz mir sehr entspricht. Im Leben wie in meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die Gegenwart. Was zählt, ist der Moment, in dem jemand sagt: «Kamera läuft.» Dann muss man sich ins Zeug legen.

Glaube und Spiritualität – diese Themen sind im Film sehr präsent, bis hin zu seinem Titel: SIRÂT, eine Brücke oder ein Weg aus der muslimischen Eschatologie, der zwischen Hölle und Paradies schwebt und den nur die Gerechten überqueren können. Wie im Vorspann erwähnt, ist diese Brücke so dünn wie ein Haar und so scharf wie eine Klinge. Das ist ein kraftvolles Bild. Findet diese Verbindung zum Spirituellen und Transzendenten, die den Regisseur Óliver Laxe tief bewegt, auch bei Ihnen Widerhall?

Óliver hat eine sehr ausgeprägte Spiritualität. Er steht dazu, er drückt sie aus, und sein Film ist davon tief geprägt.

Uns Sie?

Auch ich habe mit der Zeit, durch das Leben und meinen Beruf eine Form von Spiritualität entwickelt. Ich komme aus dem Theater, wo die Figur niemals du selbst ist. Es gibt eine Distanz. Aber mit der Zeit habe ich erkannt, dass selbst wenn man diese Distanz wahrt, das, was man spielt, immer etwas Tiefgreifendes berührt. Es ist niemals völlig neutral. In SIRÂT spiele ich einen Vater. Während der Dreharbeiten habe ich nicht an meine eigenen Kinder gedacht, denn sie sind mittlerweile erwachsen, 27 und 29 Jahre alt. Aber was ich als Vater erlebt habe, ist irgendwo in mir präsent. Das ist nicht willentlich, es ist körperlich. Mein Körper ist nicht nur ein Werkzeug. Er weiss Dinge, die ich nicht weiss. Bei einer sehr schwierigen Szene sagte ich zu Óliver: «Ich kann das nicht spielen. Das ist zu viel.» Aber irgendwann muss man loslassen. Man taucht ein, und der Körper übernimmt. Ich habe bei diesen Dreharbeiten viel geweint, aber es war kein Leiden. Ich war ganz da und habe gespielt. Ich wusste, dass ich meinen Beruf ausübte, und es machte mir Spass. Mein Körper wurde zu einem Vehikel für Emotionen. Und das ist für mich zwangsläufig etwas Spirituelles!

Sie sprechen davon, dass der Körper ein Vehikel für Emotionen ist. Für SIRÂT drehten Sie mitten in der Wüste unter extremen Bedingungen. Hatte das Einfluss auf Ihr Schauspiel?

Auf jeden Fall. Das ist der Vorteil des Kinos gegenüber dem Theater. Hier bist du in der Wüste, und das ist keine Kulisse: Es ist Sand, Hitze, Wind. Das hilft dir. Es beflügelt die Fantasie. Selbst Durst und Müdigkeit helfen dabei, daran zu glauben. Man sagt sich: «Ich bin Luis, ich verirre mich in der Wüste.» Auch wenn ich um 20 Uhr ins Hotel zurückkehre. In der Zwischenzeit glaube ich daran, weil der Körper es spürt. Er reagiert und verändert sich.

Der Film hat eine sehr ausgeprägte Klangidentität. Ich nehme an, dass die Rave-Party dabei eine besondere Rolle spielt, fast wie ein Co-Darsteller Ihrer Performance?

Ja, wir haben diese Rave-Party ja auch wirklich erlebt! Ich kannte diese Welt bereits ein wenig, im Gegensatz zu meiner Figur Luis. Er kommt mit seinem Sohn an und ist völlig verloren. Aber am Set war es real. Was mich beeindruckt hat, war, als ich den fertigen Film mit der Musik gesehen habe: Beim Schnitt bekommt alles eine andere Dimension. Selbst Bilder ohne Worte, nur mit Musik, erzählen etwas. Sie schaffen eine Reise. Das hatte ich so nicht erwartet.

Während der Dreharbeiten wussten Sie noch nicht, in welcher Form der Soundtrack eingesetzt werden würde. In einer solchen Situation muss man grosses Vertrauen in den Regisseur haben und sich darauf einlassen. Abgesehen von der Rave-Szene am Anfang war die Musik noch nicht vorhanden.

Das stimmt. Mir gefällt, was Sie sagen. Man muss Vertrauen haben. Man hat keine andere Wahl. So wie der Regisseur daran glauben muss, dass ich Luis bin, muss ich an seine Vision glauben. Und das gilt hier umso mehr, weil er mit 16 mm arbeitet. Das ist nicht wie bei Digitalaufnahmen, wo man mehrere Takes machen kann.

War das Drehen auf 16-mm-Film aufgrund der im Vergleich zu Digitalaufnahmen höheren Kosten eine Einschränkung?

Eigentlich nicht wirklich. Ich habe schon mehrmals auf 16 mm gedreht. Vor zwanzig Jahren war das quasi die Norm. Damals hatte man keine andere Wahl (lacht). Und paradoxerweise macht man manchmal mehr Takes als bei Digitalaufnahmen. Man sagt sich nicht: «Okay, wir haben zwei, wir hören auf.» Nein. Wenn man das Gefühl hat, dass es noch nicht passt, fängt man von vorne an.

Im Film bewahrt Luis ein Foto seiner Tochter wie einen Talisman auf. Wenn Sie ein Bild aus diesen Dreharbeiten behalten könnten, eine Szene, die für Sie wie ein Talisman ist, welche wäre das?

Da gibt es zwei. Zunächst die Szene, in der ein Auto in ein Floss fällt. Mehr werde ich zu dieser Szene nicht sagen, man muss den Film sehen. Sie hat mich tief beeindruckt. Und dann gibt es noch einen Moment in der Wüste mit der Figur Rivers: ein Halluzinogen, Tanzen, Trance … Für mich ist das SIRÂT. Schmerz, ja. Aber transzendiert. Eine Möglichkeit, weiterzumachen, weiter zu wachsen.