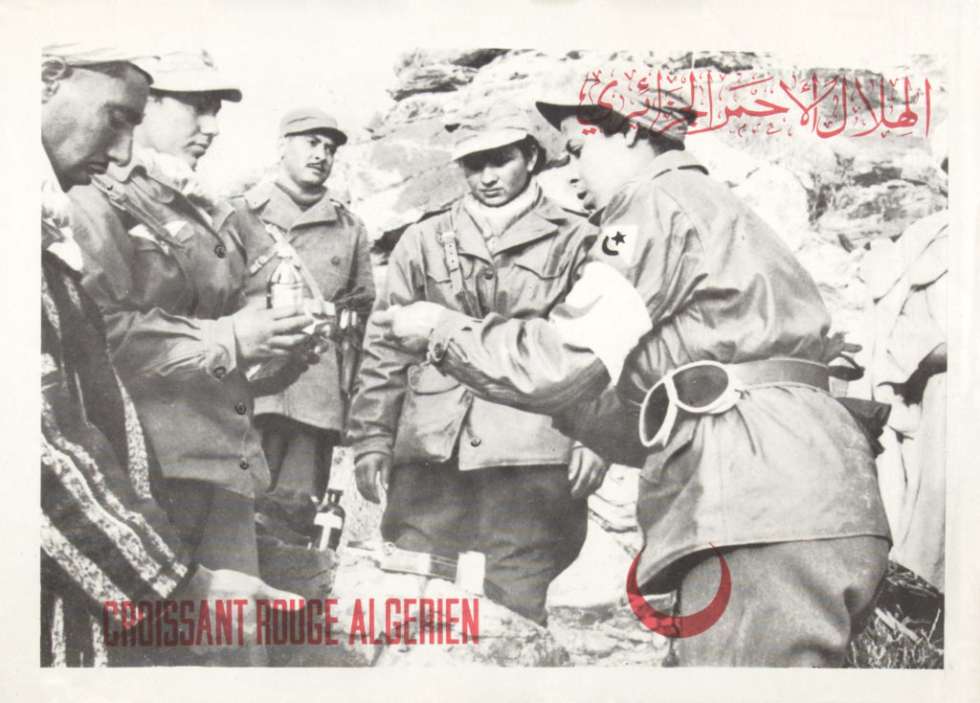

Die Ausstellung «Who cares? Gender and humanitarian action» ist eine Einladung, die Geschichte der humanitären Arbeit aus der Geschlechterperspektive zu betrachten. Sie wirft einen kritischen Blick auf die stereotypischen Darstellungen der humanitären Arbeit und erforscht die komplexen Erlebnisse der humanitären Mitarbeitenden gestern und heute anhand unterschiedlicher Berufslaufbahnen.

Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum | Who cares?

- Publiziert am 25. Juni 2022

Focus Diversity. Was bedeutet Diversität im Museum?

Masterclass | Landesmuseum Zürich

Als Plattform für Reflexion und Debatte achten Museen auf die Vielfalt der Stimmen und Perspektiven und bemühen sich immer mehr, Diversität in ihrer Arbeit zu verankern. Was bedeutet aber Diversität für die Kultur und für Museen? Wie kann sie gedacht, umgesetzt und breit geteilt werden? Wo gibt es besonderen Bedarf? Welche Herausforderungen stellt sie an Museen im Umgang mit ihren Sammlungen, Vermittlungsformaten und Narrativen und in ihrer Funktion als Ort des Dialogs und des Austausches?

Das Gespräch mit der franko-kanadischen Ökonomin und Feministin Rebecca Amsellem, der Diversity-Agentin und Kuratorin am Stadtmuseum Berlin Idil Efe, und Seraina Rohrer, Bereichsleiterin Innovation und Gesellschaft bei Pro Helvetia, geht einigen Herausforderungen der Diversität aus einer internationalen Perspektive nach.

Die Masterclass «Focus Diversity. Was bedeutet Diversität im Museum?» ist eine gemeinsame Veranstaltung des Landesmuseums Zürich und des Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums (MICR Genf).

Bewusst doppeldeutig

Mit ihrem bewusst doppeldeutig gewählten Titel geht die neue Ausstellung des MICR «Who cares?» den Fragen nach, wer genau Pflegearbeit und für welche Bedürfnisse leistet. Und wen das im Grunde kümmert. Sie entstand aus der Partnerschaft zwischen dem MICR und der Universität Genf und lädt die Besucher:innen dazu ein, die humanitäre Arbeit aus dem der Gender- und Diversitätsperspektive zu betrachten und ihre Wahrnehmung zu hinterfragen – mithilfe einer breit gefächerten Auswahl von Objekten und Texten, die erstmals zusammen ausgestellt werden.

Vergessene Figuren der humanitären Arbeit rehabilitieren

Welche Figuren prägen unsere Vorstellung von Pflege und Betreuung? In der visuellen Geschichte des Westens wurden Pflegende häufig mit Eigenschaften assoziiert, die als typisch weiblich gelten: Hingabe, der Fähigkeit zum Zuhören, Zuneigung, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl. Die Krankenschwester am Fusse des Bettes verwundeter Soldaten – dieses Bild verkörpert ab Ende des 19. Jahrhunderts das Klischee der Pflege: Frauen, die ihre Kraft in der Linderung des Leids und in der Heilung finden. Die mütterliche oder engelhafte Figur der humanitär engagierten Frau entspricht den Zügen einer Gruppe von Helferinnen, die häufig auf westliche, weisse Frauen aus wohlhabenden Familien reduziert wurde. Mittels Beiträgen aus der Medizin- und Geschlechtergeschichte, aus der visuellen Kultur und der Care-Ethik betont die Ausstellung «Who cares?» die Präsenz solcher stereotypen Darstellungen und belegt die feste Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Sie zeigt, wie stark die Geschichte der humanitären Arbeit auf einem männlichen Blickwinkel aufbaut. Die Perspektive, auf der Handlungsfähigkeit und Leadership auf der einen Seite stehen, Pflege und Mitgefühl hingegen auf der anderen, widerspricht jedoch den erlebten Realitäten. Denn die humanitäre Arbeit ist um einiges komplexer.

Vielfalt in der Pflege

Die Menschheit kann die in «Who cares?» dargestellte Geschichte der Pflegenden als frei zugängliches Hilfsmittel für den Aufbau einer inklusiveren und somit demokratischeren Gesellschaft nutzen, davon sind die Forscherinnen des Institut Ethique Histoire Humanités der Universität Genf, Dolores Martín Moruno, Brenda Lynn Edgar und Marie Leyder, überzeugt: «Es geht um Fragen, die mit zentralen Thematiken unserer Gesellschaft im Zusammenhang stehen – seien es Erlebnisse, Fachwissen, technische Handgriffe oder gar fest verankerte Machtverhältnisse. Fragen des Geschlechts, aber auch der Ethnie, der gesellschaftlichen Klasse oder sexuellen Orientierung werden heute mehr denn je diskutiert.» Diese Logik der Dekonstruktion zeigt sich bereits in der Gestaltung der Ausstellung, die in einer Reihe einzelner Konstellationen angelegt ist, wie die Kuratorinnen des MICR, Claire FitzGerald und Elisa Rusca, erläutern: «Anhand zahlreicher Texte und Objekte, von Stoffen bis zu medizinischen Instrumenten, Fotografien und Filmen, erstellt ‹Who cares?› ein Gesamtbild, das dem Erfahrungsreichtum der Pflegenden und der Vielfalt der humanitären Laufbahnen Raum gibt. Durch die Schaffung eines vielseitigen und neuartigen Raums laden wir die Besucher:innen ein, die vorherrschenden Wahrnehmungen hinter sich zu lassen und sich für andere Perspektiven zu öffnen.»

Forschung fördern für ein breites Publikum

Die Ausstellung «Who cares?» wird als Agora-Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützt. Die Agora-Förderung wird an Vorhaben vergeben, mit denen Forschungsprojekte dem breiten Publikum vermittelt werden sollen. Dialog, Diskussion und die Beteiligung der Besucher:innen nehmen in der Ausstellung einen zentralen Platz ein; sie umfasst unter anderem Orte zum Lesen und Nachdenken. Durch die Zusammenarbeit mit der Universität Genf steht die Ausstellung im Zeichen der Neuausrichtung des MICR, die bereits vor der Pandemie eingeleitet wurde: Das Museum wird zu einem Forum des Austauschs zwischen den verschiedenen Fachkreisen der humanitären Arbeit, der Kultur und Forschung zugunsten eines breiteren Publikums. Überdies eröffnet das Projekt einen neuen Blickwinkel auf die ständige Ausstellung des MICR: Eine Reihe von Fragen lässt die Besucher*innen «Das humanitäre Abenteuer» aus der Geschlechterperspektive entdecken – Fragen, auf die «Who cares?» mögliche Antworten bietet. Das Museum verfolgt die Veränderungen, welche die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung wie auch die Kulturszene und unseren Alltag prägen, aufmerksam und misst dem Ausdruck einer Vielfalt von Stimmen grosse Bedeutung bei. So lehnt «Who cares?» an EPFL-Studierende bereichern das MICR mit neuen Ideen Parallel zur Ausstellung gibt das MICR weiteren Stimmen aus der Forschung Raum, damit diese das Museum bei seinem Wandel hin zu einem lebendigen Ort im Dienste der Gemeinschaft begleiten. Mehr als 80 Architekturstudierende des Labors ALICE der EPFL Lausanne erhielten freie Hand, um den Garten und die Empfangsräumlichkeiten des Museums mit neuartigen Holzkonstruktionen zu beleben. Familien, die Nachbarschaft, Schüler:innen und Spazierende erhalten dadurch eine neue Sicht auf das Museum und der Ort einen neuen Nutzen: Das Projekt lädt zum Entdecken ein und sorgt für einen angenehmeren Besuch. Somit zeigt sich das MICR erneut als Ort der Offenheit, der kollektiven Intelligenz und der Chancen für junge Talente. das erste thematische Jahr des MICR an, das im September 2021 ausgerufen wurde und im Zeichen von Gender & Diversity steht. MICR-Direktor Pascal Hufschmid erklärt: «Die jüngsten Forschungsarbeiten zur Geschlechterperspektive in der humanitären Arbeit, die hier in Genf durchgeführt wurden, für ein breites Publikum zugänglich zu machen und inklusiv zu vermitteln,heisst, die Fachleute aus diesem Bereich ebenso wie alle Menschen einzuladen, die Geschichte der humanitären Arbeit und ihre zeitgenössischen Darstellungen zu hinterfragen.»

EPFL-Studierende bereichern das MICR mit neuen Ideen

Parallel zur Ausstellung gibt das MICR weiteren Stimmen aus der Forschung Raum, damit diese das Museum bei seinem Wandel hin zu einem lebendigen Ort im Dienste der Gemeinschaft begleiten. Mehr als 80 Architekturstudierende des Labors ALICE der EPFL Lausanne erhielten freie Hand, um den Garten und die Empfangsräumlichkeiten des Museums mit neuartigen Holzkonstruktionen zu beleben. Familien, die Nachbarschaft, Schüler:innen und Spazierende erhalten dadurch eine neue Sicht auf das Museum und der Ort einen neuen Nutzen: Das Projekt lädt zum Entdecken ein und sorgt für einen angenehmeren Besuch. Somit zeigt sich das MICR erneut als Ort der Offenheit, der kollektiven Intelligenz und der Chancen für junge Talente.

Text: Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum