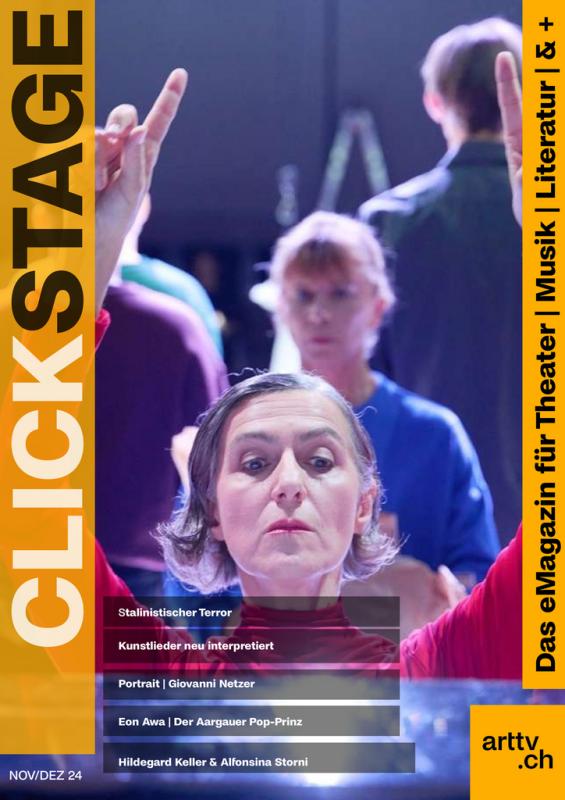

Die Pocket Opera Company präsentiert Operette zum anfassen, im wahrsten Sinne des Wortes und reduziert sie auf das Nötige. Sehenswert.

Pocket Opera | The Gondoliers

«The Gondoliers or The King of Barataria» wurde am 7. Dezember 1889 als zwölftes gemeinsames Werk Gilberts und Sullivans im Savoy Theatre uraufgeführt. Es stellt den letzten gemeinsamen Erfolg der beiden dar und wurde in der Folge 559 Mal gespielt.

Der Schauplatz der Handlung war vom vielgereisten Sullivan vorgeschlagen worden. Gilbert griff die Idee auf, obwohl er ursprünglich eine beissende Satire auf die sozalistischen Ideale und die grassierende «republikanische Gesinnung» hatte schreiben wollen. Die Stadtrepublik Venedig bot da offensichtlich den geeigneten Hintergrund, um die nach seinem Dafürhalten verfehlte «Idee der Gleichmacherei», wie sie zum Tagesdiskurs gehörte, ins Lächerliche zu ziehen: Die «republikanische Monarchie», welche die beiden Gondolieri auf Barataria errichten, und Don Alhambras grosse Arie «There lived a King» im 2. Akt sind Ausdruck davon und sollten die Absurdität dieses Unterfangens aufzeigen. Queen Victoria soll sich übrigens anlässlich einer Privataufführung auf Schloss Windsor von eben diesem Aspekt «very amused» gezeigt haben.

Auf Begehren Sullivans dagegen wurde die politisch-soziale Dimension schon während der Entstehung abgemildert; dem Komponisten war mehr an menschlicher Glaubwürdigkeit und emotionaler Tiefe der Charaktere gelegen als an holzschnittartiger Satire. Er setzte alles daran, «die Musik so licht und eingängig wie möglich» zu gestalten. So finden sich in der Partitur vielerlei Anklänge an die Musik des Südens, etwa die Gesänge der Gondo- lieri, die zwar eher neapolitanisches als venezianisches Kolorit aufweisen, oder auch die hispanischen Elemente in den Tanzsätzen. Unterstützt wird dies auch durch die

subtile Instrumentierung, beispielsweise die imitierten Gitarrenpizzicati oder die feurigen Tarantellaklänge, wie überhaupt die Orchesterfarben im ganzen Werk eine ganz besonders liebevolle und vielschichtige Ausgestaltung erfahren.

Zum lebhaften, südländischen Charakter trägt auch der Umstand bei, dass die Tempi fast durchwegs schnell und beschwingt sind. Darüber hinaus gibt es verhältnismässig viele Ensembles – Duette, Terzette, Quartette, Quintette – was sich am mediterranen Duktus des Sprechens und Gestikulierens orientiert. Auffallend dagegen ist sodann die geringe Zahl der Solonummern, die paar wenigen aber entwerfen ein stimmiges Porträt der betreffenden Figur – etwa Tessa als verträumte, Gianetta als eher kecke junge Frau, die Duchess als desillusionierte, aber auf äusseren Schein bedachte schrillige Lady – man fühlt sich fast etwas an Mozarts Schwestern aus «Così fan tutte» oder die Marzelline aus «Figaro» erinnert.

Auffallend ist die fast zwanzig Minuten dauernde Einlei- tungsszene, die nicht von Dialogen unterbrochen wird und so eine mitreissende Vitalität ausstrahlt, die sich schon in der Ouvertüre – eine der wenigen, die Sullivan komponierte – mitteilt.