Ballett Zürich | Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

- Publiziert am 11. September 2019

Christian Spuck bringt das berühmte Stück zum ersten Mal überhaupt als Ballett auf die Bühne.

Für die wagemutige, alle Kräfte des Hauses herausfordernde Inszenierung verbindet der Ballettdirektor Tanz, Bilder, Gesang und Lachenmanns Musik zu einer Produktion, die verspracht, ein Ereignis der ganz besonderen Art zu werden, was leider nicht funktionierte. Viel zu lang, zu sperrig, zu düster.

Klassiker der neuen Musik

1997 in Hamburg uraufgeführt, ist sein «Mädchen» mittlerweile ein Klassiker der neuen Musik. Lachenmann fügt seine typischen, oft geräuschhaften Klänge zu einem überwältigenden, alle Rahmen und Wahrnehmungsmuster sprengenden Werk. Das Stück erzählt Hans Christian Andersens todtrauriges, aber auch sozialkritisches Märchen eines Mädchens, das an einem eisigen Silvesterabend vergebens versucht, Streichhölzer zu verkaufen und schliesslich barfuss an einer Hauswand im Schnee erfriert. Mit seiner Musik macht Lachenmann die Einsamkeit dieses von der ganzen Welt im Stich gelassenen Menschen wahrnehmbar und fasst zugleich die Eiseskälte einer modernen Gesellschaft in Töne.

Lachenmann komponierte widerwillig einen seiner grössten Erfolge

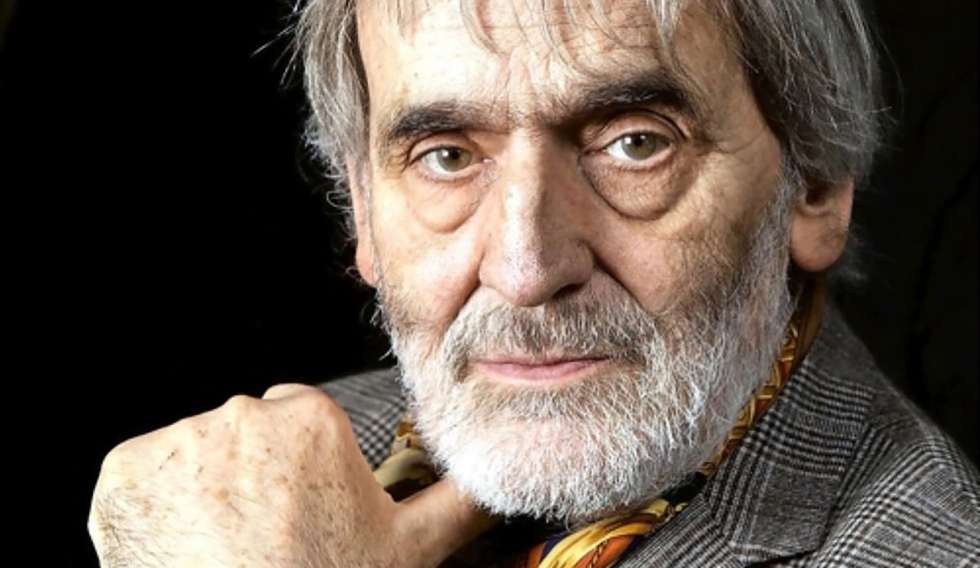

Helmut Lachenmann wollte zunächst keine Oper schreiben. Grund: Geschichten hätten keinen Platz in seiner Musik. Er machte sich am Anfang seiner Komponisten-Karriere lieber Gedanken über die Musik als solches, als nach einer dramatischen Handlung oder nach einem Programm für seine Stücke zu suchen.

Ganzer Artikel von Moritz Weber auf SRF Kultur lesen

arttv Kritik

Ein Märchen, das alles anderes als märchenhaft ist.

«Wunderbar» sollte die Komposition empfunden werden: es verliessen nach bereits 45 Minuten etliche Zuschauer*innen das Opernhaus. Von denen die ausgezogen waren, um einen BALLETTabend zu geniessen…

Die wichtige Aussage: das Zürcher Ballettensemble und seine Solisten waren, wie so oft, hervorragend!

Aber: hätten wir uns auf eine Performance à la Pipilotti Rist oder auf Tim Burtonsartige Kreaturen seelisch vorbereiten sollen? Muss zeitgenössische Kunst sich wirklich immer öfters als «hoch politisches und gesellschaftkritisches» Ereignis definieren, damit man sie ernst nimmt? Das Kunstmärchen von Hans Christian Andersen gehört vermutlich zu den traurigsten, die je geschrieben wurden, aber muss die Umsetzung davon wirklich so düster daherkommen?

Helmut Lachenmann serviert uns seine recht sperrige «Musik mit Bildern» und kommt auch selber auf die Bühne, um in einer Art Verlan, lange Textelemente aus der Feder von Leonardo da Vinci von sich zu geben. Mühsam, seltsam und viel zu lange, wie auch sonst die ganze Aufführung. Dass Lachenmanns Werk mit quasi allen existierenden Instrumenten, Geräuschen und Stimmformen konstruiert wurde (wofür ca. 40 Musiker*innen und Sänger*innen in diversen Logen Platz genommen haben, was reizvoll ist und für einmal jene begünstigt, die die billigeren Plätze in den Rängen haben.) machen seinen «Klangteppich» nicht wirklich verdaulicher.

Und wie sieht es in der aktuellen Choreografie mit Christian Spucks Tanzvokabular aus? Man nehme etwas aus Anna Karenina, Winterreise und Nussknacker, fügt eine Sequenz (anscheinend immer notwendig) Men in Black hinzu und lässt, wie so oft Tänzer*innen über die Bühne rasen, sich am Boden wälzen, mit den Armen flattern. Das hat man alles schon zu oft gesehen.

Selbstverständlich gab es einige interessante und hübsche Momente. Aber im Programm zu lesen, dass Lachenmann (u.a.) eine Parallele zur deutschen RAF-Terroristin Gudrun Ensslin zieht, um die «Unerträglichkeit des Daseins» zu schildern, von der Spuckschen Ballettsprache mit ihren vielen Wiederholungen nicht zu reden: nein, das genügte klar nicht.